On sait identifier à peu près l’année du modèle de la 2 CV à sa silhouette, à ses vieux capots qui disparaissent à la fin des années 50, aux portes suicides, les portes à l’envers qui changent de sens fin 64, aux vitres toutes à l’arrière qui s’ajoutent vers 1965.

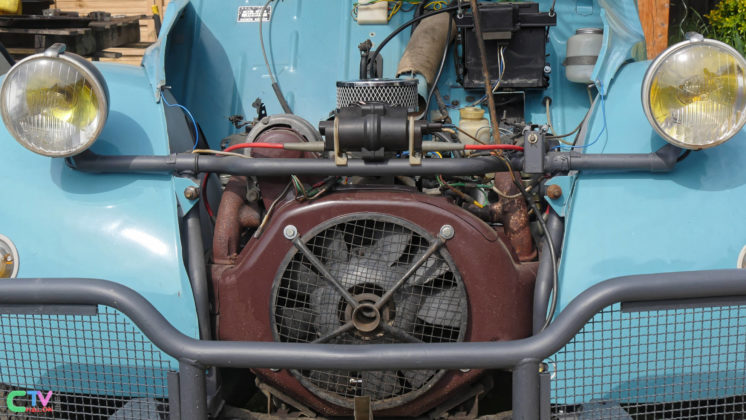

La voiture évolue aussi au niveau mécanique du 6 volts (jusqu’aux années 60) au 12 V. La cylindrée va passer de 375 cm3 pour 9 chevaux fiscaux à 425 cm3 pour 12 CH à 15 CH puis 18 à partir de mars 63. Dans les années 70, les 2CV6 à 600 cm3 et 30 CH font leur apparition. Bien sûr la vitesse de la voiture évolue avec ses différentes motorisations d’un petit 80 à 130 km/h sur l’autoroute.

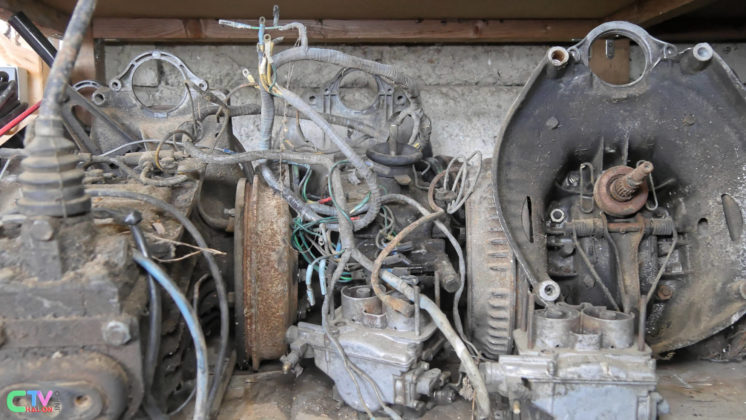

Le moteur est un bicylindre à plat à refroidissement à air donc pas de liquide de refroidissement, pas de joint de culasse, il suffit d’un bon ventilateur à l’avant. La plupart des voitures des autres marques de cette époque sont des 4 cylindres avec un moteur en ligne. Sa concurrente la fameuse Coccinelle allemande est aussi une 4 cylindres, c’est, cependant, un peu la cousine de la 2CV avec son moteur à plat, mais lui à l’arrière et sa conception à châssis.

Au niveau carburant, les CV roulent actuellement au sans plomb (et à l’époque à l’essence ordinaire) avec selon les moteurs des petits additifs… parfois avec des réglages particuliers à l’éthanol.

Toutes les deudeuches, sauf les utilitaires, sont décapotables plus pour une question d’économie que de fun.

Conçue avant guère, la 2CV est sortie en 1948 à une époque de reconstruction d’après-guerre. En ce moment, la France a besoin de véhicules rustiques, pour le monde rural et urbain. Malgré son apparence la 2CV est pleine d’innovations techniques. C’est le premier véhicule à avoir un cahier des charges pour répondre à une vraie de demande de la clientèle visée.

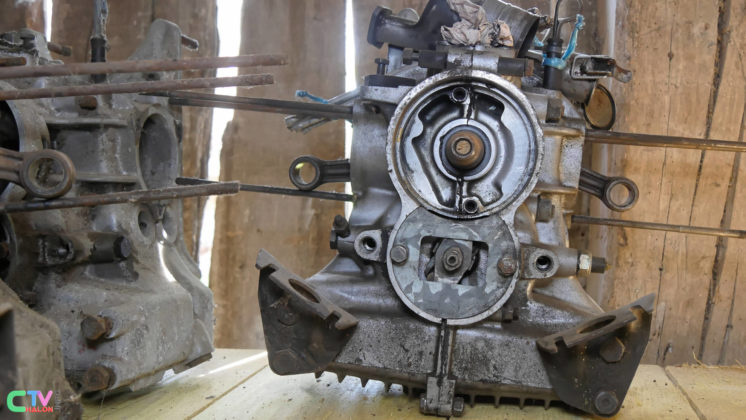

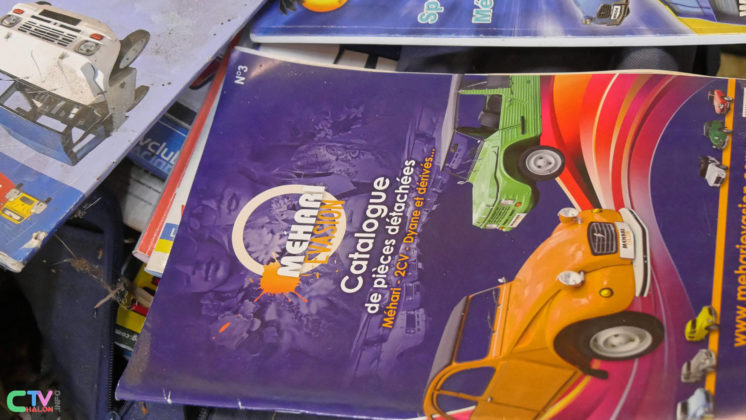

La deudeuche, Gaël l’aime. Il adore, aussi, mettre les mains dedans, dans le cambouis, les restaurer. Il possède pour cela un stock de pièces de rechange, de carcasses, d’épaves pour préparer ses jouets de l’avenir. Il a un grand plaisir de remettre une carcasse sur la route avec des pièces d’origine de plus en plus rares et chères vu l’engouement actuel ou des pièces de refabrication neuves. Il existe des catalogues de ces pièces.

Très convoitées, les prix des 2CV ou des pièces augmentent. Une voiture restaurée, pouvant rouler en respectant les contrôles techniques actuels, peut valoir entre 15 et 20 000 euros ou plus selon les modèles comme la Charleston très prisée ou selon le nombre de pièces d’origine qui la constituent.

Cette passion, Gaël veut la partager… Il envisage de mettre ses connaissances, son outillage spécifique, ses compétences, ses pièces pour d’autres amateurs en créant une association, à Demigny (71), où les gens pourraient venir réparer, restaurer leurs mythiques acquisitions dans un garage collectif. Il espère passer d’un loisir passionné à un métier pour tous les Deudeuchiens sans compétences techniques particulières.

La Citroën 2 CV (pour « deux chevaux »), familièrement appelée Deuche ou Deudeuche, est une voiture populaire française produite par Citroën entre le 7 octobre 1948 et le 27 juillet 1990.

Avec un peu plus de 5 100 000 exemplaires elle est la sixième voiture française la plus vendue de l’histoire, derrière la Peugeot 206 (environ 10 000 000 d’exemplaires) la Renault 4 (un peu plus de 8 100 000 exemplaires) la Renault Clio II (plus de 5 600 000 exemplaires) la Renault 5 (près de 5 600 000 exemplaires) et la Peugeot 205 (près de 5 300 000 exemplaires).

Expression d’un besoin

En 1937, Michelin, fabricant français de pneumatiques, rachète Citroën et place Pierre Boulanger comme patron. Il a l’idée de créer une voiture destinée aux classes sociales du monde rural et à faibles revenus, le souci premier étant de permettre à la maison mère Michelin d’accroître son activité de pneumatiques.

S’inspirant d’une enquête faite auprès d’un public ciblé, envoyée à plusieurs milliers d’exemplaires à travers l’ensemble du territoire, Boulanger écrit le cahier des charges précis et draconien, définissant le projet « TPV » (« toute petite voiture ») : avec quatre places assises, 50 kg de bagages transportables, 2 CV fiscaux, traction avant (comme les 11 et 15/Six), 60 km/h en vitesse de pointe, boîte à trois vitesses, facile d’entretien, possédant une suspension permettant de traverser un champ labouré avec un panier d’œufs sans en casser un seul, et ne consommant que 3 litres aux 100 kilomètres. Elle doit pouvoir être conduite facilement par un débutant. Et surtout, aucun signe ostentatoire. Le slogan publicitaire « 4 roues sous 1 parapluie » de la fin des années 1960, résume assez bien l’esprit général de ce que le patron attendait.

Il désigne André Lefebvre à la tête du bureau d’études, qui a déjà fait ses preuves sur la Traction. Il aura pour associés, Pierre Meyer, Alphonse Forceau s’occupant de la suspension, Jean Muratet spécialiste de la carrosserie, et Flaminio Bertoni

Idée et Moyens

L’équipe a carte blanche, tant qu’il ne s’agit pas d’esthétique ou de performance valorisante. Le projet explore toutes les voies possibles dans tous les domaines : des matériaux rares comme le magnésium sont employés pour la réalisation des bras de suspension ; les portes sont circulaires pour s’ouvrir en basculant (attention les doigts) ; on expérimente un dispositif d’éclairage s’inspirant des lucioles, le toit du véhicule est en toile cirée et les vitres en mica pour alléger l’ensemble…

Suspension d’un projet

À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, les 49 études et projets dirigés par André Lefèbvre aboutissent à une voiture en tôle ondulée d’alliage d’aluminium très fine, équipée d’un bi-cylindre à plat de 375 cm3 refroidi par eau.

Le 1er septembre 1939, 250 voitures sont déjà assemblées à l’usine de Levallois-Perret. Quelques jours plus tôt, le 28 août, l’administration des Mines avait donné son agrément, avec une mention juste passable, pour sa commercialisation.

Sur ordre du patron, toutes les « Type A » sont démontées et détruites. Quelques-unes, essentiellement des prototypes, sont cachées à La Ferté-Vidame dans les greniers du centre d’essai, ou dans les sous-sols du bureau d’étude de Citroën, rue du Théâtre.

Pendant l’occupation, les Allemands, qui étaient au courant de l’étude de cette TPV, demandent à Pierre Boulanger de mettre à leur disposition les plans de cette TPV en échange de la divulgation des plans concernant celle qui deviendra la « Volkswagen ». Le patron de Citroën refuse cet échange. À partir de l’année 1941, après le bombardement de l’usine du quai de Javel, les études de la TPV reprennent en cachette de l’occupant. On décide d’abandonner les matériaux coûteux, comme le magnésium qui est devenu introuvable. Le moteur reste encore longtemps refroidi par eau mais présente des problèmes de gel à basse température.

Naissance de la 2 CV

Après la fin de la guerre, le rythme s’accélère. Walter Becchia finit de mettre au point le « moteur boxer bicylindre », toujours bicylindre de 375 cm3 mais refroidi par air, développant 9 ch SAE. La TPV reçoit aussi une boîte de vitesses à trois vitesses et une surmultipliée et le patron accepte enfin que l’on emboutisse la carrosserie de la future 2 CV ce qui autorise quelques galbes de tôles comme des jupes d’ailes à l’arrière. Elle dispose d’une suspension à ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs à friction et batteurs d’inertie, inventée par Léon Renault, qui lui procure sa fabuleuse tenue de route, mais qui généraient des ultra-sons insupportables pour certains animaux, particulièrement les chiens.

Le souci d’économie conduit à des solutions techniques parfois minimalistes, par exemple les essuie-glace actionnés par le compteur de vitesse ou les joints de Cardan non homocinétiques, ce qui fait « brouter » la voiture dans les virages (ces points seront corrigés dans des versions ultérieures en série à partir de 1965). Autre exemple : sur les prototypes, le moteur bicylindre est démarré avec une ficelle (comme sur les tondeuses à gazon), solution trop spartiate, qui ne sera pas conservée sur les 2 CV définitives. Autre exemple : du fait de l’absence de Delco par économie, les bougies sont alimentées à chaque tour moteur (juste avant le point mort haut), et non pas une fois tous les deux tours ; mais les bougies s’usent donc plus vite. Autre exemple encore : la jauge à essence n’est pas un cadran au volant, mais une tringle amovible placée dans le tuyau de remplissage du réservoir. Elle sera par contre la première voiture de série à être équipée de pneus à carcasse radiale dès son lancement, mais cela aussi trouve ses raisons dans l’économie de fabrication.

Présentation officielle

Le 7 octobre 1948, au salon de l’automobile de Paris, Citroën présente la 2 CV type A presque définitive. Elle n’est pas encore disponible et il n’est pas possible de voir ce qui se cache sous le capot. Elle est énormément critiquée par la presse qui n’a pas apprécié le silence de la firme autour de son projet. Malgré cela, l’accueil du public est plus enthousiaste. Une plaisanterie est lancée : « Obtient-on un ouvre-boîte avec elle ? ». Le succès de curiosité est aussitôt refroidi par son prix qui n’est que provisoire et par des délais de livraison trop flous. Très rustique, avec une silhouette déconcertante, elle semble issue du concours Lépine. La presse se fait alors très critique sur son design.

En 1949, juste avant l’ouverture du salon de Paris, elle est reçue par le service des Mines et désignée « Type A » (comme la TPV en 1939). La production de la 2 CV type A commence alors, avec un modèle unique et une seule couleur disponible. Elle est vendue sans serrure de portes : le dispositif d’antivol proposé étant celui adopté sur les bicyclettes, pris entre le volant et la barre centrale du siège avant. Les seuls instruments du tableau de bord sont un tachymètre et un ampèremètre.

Dans le même esprit de sobriété, le dépliant qui présente le produit est simple : quatre pages au format d’une carte postale (9 × 13 cm), imprimées en monochromie avec quatre photos.

Une innovation incluse depuis le début de la production fut le montage en série des nouveaux pneus à carcasse radiale de Michelin, commercialisés pour la première fois sur la 2CV 7. Cette conception radiale faisait partie intégrante de la conception du châssis de la 2CV.

Lente diffusion

La longue carrière de la 2 CV commence alors. Son départ est cependant très lent. Les stocks d’acier étant faibles, l’État français réserve la matière première à Renault, devenue régie nationale, qui produit dès 1947 la 4CV, concurrente directe de la 2 CV. La production est alors de quatre unités par jour.

Le 11 juillet 1949, la production à grande échelle est lancée. Les premiers clients, triés sur le volet, peuvent commander « le vilain petit canard ». Ils doivent pour la plupart prendre leur mal en patience du fait d’une demande importante qui fait allonger les délais à 3-5 ans (sauf pour les ecclésiastiques, les médecins et les bons clients de Citroën2). Pour cette raison, elle est alors plus chère sur le marché d’occasion que neuve, valant 228 000 FRF.

De 876 unités produites en 1949, et déjà 6 200 en 1950, la production va croître lentement. Au total, le modèle « A » ne sera fabriqué qu’à 125 573 exemplaires entre 1948 et 1959. Avec l’introduction des versions améliorées, la production cumulée atteindra 232 551 unités en 1961. Au total, 5 114 961 sont officiellement sorties des usines, auxquelles il faut ajouter près de 2 millions de Dyane et Méhari.

Evolution

En 1951, Citroën présente la 2 CV type AU (U pour utilitaire) : la 2 CV fourgonnette. Elle est équipée du même moteur que la berline (type A) et permet de transporter 150 kilogrammes de bagages avec deux personnes. Elle est adoptée dès 1952 par les services postaux pour la distribution du courrier dans les campagnes. Le berline reçoit alors des serrures de porte.

Mi-1953, la construction des 2 CV évolue de l’artisanat à la production de masse. Les portières, capot, ailes passent d’une fabrication par soudage à de l’emboutissage. L’ovale contenant les chevrons disparaît, remplacé par de plus gros chevrons en aluminium, marquant la fin d’une époque.

En 1954, les dirigeants de Citroën, incités par des clients désireux d’avoir une voiture plus rapide et plus puissante, décident de faire évoluer la 2 CV, avec la « Type AZ » équipée d’un nouveau moteur issu de celui de la Type A, mais ré-alésé à 425 cm3. Il développe 12 ch initialement, ce qui permet d’atteindre les 70 km/h. La nouvelle 2 CV} est équipée de série d’un embrayage centrifuge, qui permet de ne pas débrayer et de s’arrêter sans caler. La fourgonnette « Type AZU » sort en même temps avec les mêmes améliorations par rapport au Type AU, mais sans embrayage centrifuge : ce système déclaré pratique en ville pouvant devenir gênant à la campagne. Les 2 CV Type A continuent à être commercialisées.

En 1956 apparaît le « Type AZL » (le « L » signifiant « luxe »), une Type AZ avec un dégivrage du pare-brise, un compteur éclairé, une grande lunette arrière (à la place d’un hublot au travers duquel la visibilité était quasi nulle), ainsi que quelques joncs chromés qui soulignent (ou surchargent) la ligne de la 2 CV déjà considérée comme démodée et « moche » depuis 1948.

En 1957 sort la 2 CV Type AZLP (« P » pour Porte de Malle), et non AZLM, qui aurait suivi la logique des acronymes[pourquoi ?], qui délaisse la bâche longue pour s’équiper d’une porte de malle, plus utile, qui manquait depuis neuf ans. Les autres modèles restent en production.

En 1958, Citroën présente une version 4×4 de la 2 CV, c’est le Type AW ou 2 CV Sahara. Destinée à l’exploration pétrolière, cette curieuse voiture a deux moteurs : en plus de la mécanique habituelle, un autre moteur de 425 cm3, inversé, est disposé dans le coffre. Malgré des performances surprenantes, ce type ne connaîtra qu’une diffusion confidentielle d’environ 700 unités jusqu’en 1966. Visuellement elle se reconnaît grâce à sa roue de secours placée sur le moteur dont le capot a été découpé, les trappes à carburant (le type AW dispose de 2 réservoirs logés sous les sièges avant) sont logées dans le bas des portes avant et les ailes arrière sont échancrées pour laisser passer des roues de plus grand diamètre. Notons aussi des écopes d’aération sur les custodes arrière, un couvercle de malle découpé pour favoriser le refroidissement du moteur arrière dont on aperçoit le ventilateur, enfin la plaque d’immatriculation migre en haut à gauche.

La commercialisation des Types A et AU, devenus marginaux dans la gamme depuis 1954, est officiellement arrêtée en 1960. En décembre 1960, la 2 CV reçoit un nouveau capot qu’elle gardera jusqu’à la fin de la production, abandonnant l’ancienne pièce en tôle ondulée à 23 cannelures. Cependant, bien que très visible, c’est une évolution mineure.

En 1961, une 2 CV Sahara avec deux moteurs réussit à grimper jusqu’au sommet de la dune du Pyla, en Gironde, malgré une pente allant jusqu’à 40 degrés. Une version prototype reprenant le concept, mais néanmoins très modernisée (Bip-Bip 1 et 2), est engagée dans le Rallye Dakar 2005 et 2007.

Apogée

En février 1963 apparaît l’AZA (« A » pour amélioré), nouvelle 2 CV issue du Type AZLP, mais bénéficiant d’un moteur plus puissant (18 ch SAE, même cylindrée) et d’une boîte de vitesses ré-étagée.

En 1967 apparaît, à la place de la 2 CV AZAM, la 2 CV AZAM Export équipée d’un tableau de bord d’Ami 6, et d’un confort jamais atteint auparavant sur une 2 CV. La carrière de l’Export est courte puisque la Dyane (en quelque sorte une super 2 CV) piétine dès 1967 les plates-bandes de l’Export qui reste un modèle marginal (ce sera la 2 CV la moins produite).

En 1968, après l’apparition de la Dyane, la 2 CV est en déclin et ses ventes chutent notablement. Début 1970, toute la gamme des 2 CV est donc modifiée et se divise désormais en deux modèles : la 2 CV 4 équipée d’un 435 cm3 de 24 ch (à 6 750 tr/min) n’ayant plus grand-chose à voir avec le 425 cm3 d’antan et la 2 CV 6 équipée d’un 602 cm3 de 29 ch proche de celui des Ami 6, avec plus de couple que le moteur de la 2 CV 4. Ces deux modèles conservent l’appellation 2 CV, bien que la 2 CV 6 ait en fait une puissance fiscale de 3 CV. Les petits clignotants placés sur le haut des custodes sont déplacés vers les ailes avant et, dans les feux arrière trapézoïdaux empruntés aux dernières Ami 6. De nouvelles teintes de carrosserie apparaissent : rouge, vert, jaune, bleu, couleurs plus vives dans l’esprit des années 1970.

Les 2 CV 4 et 2 CV 6 apportent à la gamme le renouveau espéré et évoluent doucement (favorisées par le premier choc pétrolier de 1973), avec des changements esthétiques mineurs, tels l’adoption en 1974 d’une calandre plastique en remplacement de la calandre « 3 lames » en aluminium, et des perfectionnements mécaniques. En 1975, arrive en plus la 2 CV Spécial, version dépouillée (elle reprend le tableau de bord ancien modèle) de la 2 CV 4, qui perd la 3e glace latérale. Elle sera la seule à conserver des optiques rondes, les 2 CV 4 et 2 CV 6 ayant opté pour des optiques rectangulaires (de type H4 pour l’export). La 2 CV Spécial est principalement vendue en jaune « cédrat » en France et en rouge en Suisse. Cette version subsiste jusqu’en juillet 1979 où la 2 CV 6 Spécial prend sa relève, récupérant au passage sa troisième glace latérale.

En 1976, apparaît la première version à thème de son histoire : la 2 CV SPOT à la robe orange et blanche. Suivront bien d’autres séries, en particulier la 2 CV « 007 » inspirée du film Rien que pour vos yeux, et les « Dolly », « France 3 », « Cocorico » ou « Charleston ».

Le prix d’achat de la 2 CV est toujours très bas. En Allemagne, dans les années 1960 par exemple, il est environ deux fois moindre que celui d’une Volkswagen. Avec le temps, celle qui avait été conçue comme produit de remplacement du cheval dans le secteur rural gagne une nouvelle clientèle : ceux qui s’opposent à la culture de consommation de masse (les babas cool, ancêtres des écologistes).

Déclin

Au début des années 1980, boudée dans de nombreux pays à cause de réglementations de plus en plus strictes en matière de sécurité, de pollution, etc., la « deuche » comme on l’appelle familièrement est de moins en moins produite, elle se fait vieille et n’est plus exactement au goût du jour même si elle a su dépasser les modes et les époques. Elle obtient néanmoins encore quelques succès, par exemple en Allemagne, où l’on vend plus de 2 CV que d’AX. La 2 CV est relativement chère par son choix de conception (démontage) : elle nécessite beaucoup plus d’heures de main-d’œuvre pour sa fabrication qu’une auto moderne (elle est quasiment entièrement fabriquée à la main, sans aucun robot, au contraire des voitures modernes de l’époque), mais en contrepartie sa « réparabilité » est largement supérieure à n’importe laquelle d’entre elles (en principe, n’importe quel mécanicien peut la réparer avec un outillage de base, bien que ce concept original connaisse quelques sérieuses limites. Les moyeux arrière, par exemple, demandaient un outillage spécial que bien peu de mécaniciens possédaient, avec le résultat bien connu à l’époque : la majorité des 2 CV avaient des freins arrière totalement déficients parce qu’inaccessibles à la plupart des garagistes de province. Seuls les ateliers agréés Citroën possédaient cet outillage.

Citroën connaîtra pourtant un dernier succès avec la 2 CV 6 : la Charleston, qui est une série limitée produite à partir d’octobre 1980 à 8 000 exemplaires en noir et rouge Delage (avec cuvelage des phares en rouge Delage). Citroën la produira ensuite en série (mais le cuvelage des phares deviendra chromé). Deux autres coloris apparaîtront au fil des ans : une version Charleston jaune Hélios et noir (1982-1983, modèle rare, voir photo), et une version Charleston deux tons de gris (gris Cormoran et gris nocturne).

Pendant l’année de sa nomination (1984), après avoir été surpris par la presse au volant d’une luxueuse voiture sportive (Ferrari 400), le Premier ministre Laurent Fabius rappelé à l’ordre par le chef de l’état François Mitterrand utilise sa Charleston personnelle pour se rendre à Matignon, assurant encore un peu de succès au modèle.

Néanmoins, en 1988, la production de la 2 CV est stoppée à l’usine française de Levallois-Perret (devenue très vétuste), là où les premières 2 CV furent construites quelque 40 ans auparavant. La production de la 2 CV 6, certes très vieillissante mais encore prisée par les jeunes, n’est alors assurée que dans une usine Citroën au Portugal, à Mangualde.

Un projet de vente des outillages de l’usine à la Chine n’a pas connu de suite, la Chine jugeant cette automobile « dépassée » ; elle était pourtant alors très bien adaptée à ce pays dont près de 90 % des routes n’étaient pas revêtues.

Fin

Le 27 juillet 1990 à 16 h 30, la production de cette voiture qui défia les époques et unifia sur son usage les classes sociales prend officiellement fin. Une petite fanfare accompagne la « ultima » (une Charleston) réservée au directeur de l’usine de Mangualde, Claude Hebert) au bout de sa chaîne de fabrication. Fin officielle car encore cinq 2 CV Spécial, dont au moins une blanche n° KA 372168 équipée en improbable millésime 1991, quittent encore les ateliers la semaine suivante. Trois d’entre elles (une bleue, une blanche et une rouge) répondaient à un projet de décoration du Mondial de l’Automobile d’octobre 1990 mais finalement cet adieu public ne se réalisa pas.

Comme ce fut souvent le cas chez Citroën, les 2 CV produites hors de France étaient très souvent mieux assemblées et équipées que celles issues de l’usine de Levallois. Les voitures fabriquées à Mangualde se reconnaissent facilement par leur meilleure protection contre la poussière et l’humidité du compartiment moteur grâce au montage d’un épais isolant s’étendant jusqu’au pare-chocs avant. L’isolation phonique est elle aussi plus soignée, le tablier moteur étant recouvert d’un revêtement insonorisant avant le passage en peinture de la caisse.

Mémoire collective

Symbole d’une époque, mais aussi d’un certain art de vivre, la 2 CV compte de nombreux passionnés qui prolongent son histoire en organisant des rassemblements. Ce mouvement, organisé en de multiples associations (160 en France), intègre toutes les générations et toutes les classes sociales. À l’étranger, la 2 CV représente une certaine image de la « France classique », avec la baguette et la Tour Eiffel. La 2 CV a marqué son époque et est devenue un mythe de l’automobile et de l’industrie. Aujourd’hui, il est possible de redécouvrir ce mythe dans le musée qui lui est consacré en Alsace, seul musée intégralement dédié à la 2 CV et aux modèles dérivés.

Dès le début des années 1950, les clubs de 2 CV se forment, le premier d’entre eux étant celui d’Orléans créé par André Malard, Claude Perrault et André Nodiot en 1952. Cette même année, ils organisent un rallye de 893 kilomètres, que les plus rapides des vingt concurrents couvrent en un peu plus de 16 heures soit une moyenne de près de 56 km/hnote 10, ce qui montre l’endurance et la fiabilité de l’auto.

Les clubs sont aujourd’hui nombreux en France et dans le monde, fédérés pour ce qui est des clubs français, par l’Association des 2 CV Clubs de France. Les propriétaires de 2 CV se saluent lorsqu’ils se croisent, symbole d’un « esprit de communauté » qui s’est fait jour.[réf. nécessaire]. Un réseau de récupération et de reconstruction de pièces détachées, disponible sur l’Internet, permet aux amateurs actuels de la 2 CV de l’entretenir et la réparer sans trop de problèmes.

Ce vendredi, la mairie de la ville de Chalon-sur-Saône a convié les différents représentants de la future Paulée de la Côte chalonnaise 2018, afin de présenté le programme de l’événement, qui se tiendra du vendredi 19 au dimanche 21 octobre prochain.

Ce vendredi, la mairie de la ville de Chalon-sur-Saône a convié les différents représentants de la future Paulée de la Côte chalonnaise 2018, afin de présenté le programme de l’événement, qui se tiendra du vendredi 19 au dimanche 21 octobre prochain.

17h. Un moment de grâce à l’occasion de cette

17h. Un moment de grâce à l’occasion de cette

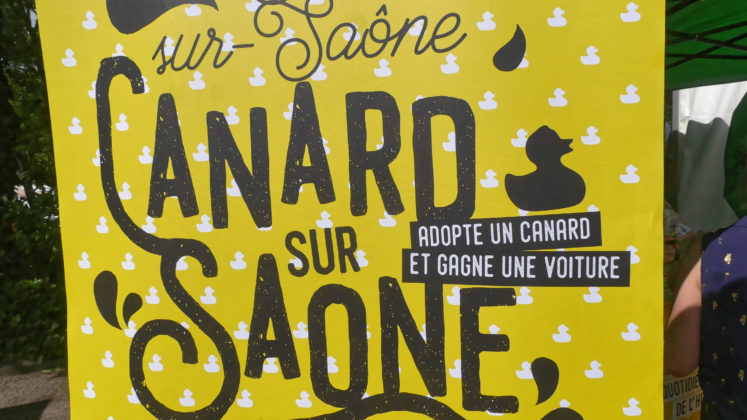

Cela avance ! Déjà 11 000 € récoltés, mais il manque encore 7 000 € [date butoir 1er septembre]. De nouveaux sponsors sont toujours activement recherchés, et les particuliers ou autres peuvent faire des dons en ligne sur le

Cela avance ! Déjà 11 000 € récoltés, mais il manque encore 7 000 € [date butoir 1er septembre]. De nouveaux sponsors sont toujours activement recherchés, et les particuliers ou autres peuvent faire des dons en ligne sur le

Salon

Salon

On peut entrer dans la Maîtrise en 6e ou en cours de la scolarité. Pour entrer, les élèves sont auditionnés : un chant et une poésie. Bien sûr l’audition permet d’évaluer la voix, la liaison oreille-voix, la justesse. Mais ce qui compte aussi, c’est comment se comporte l’élève en public, ses compétences scéniques, son comportement, sa stabilité pendant les échanges, son aisance corporelle. Les connaissances musicales ne sont pas obligatoires. Thibaut Casters, directeur artistique et chef de chœur rappelle que c’est un cursus scolaire, que les élèves sont là pour apprendre. Après la 3e, rien n’existe encore au niveau lycée. Les choristes sont orientés, s’ils le souhaitent, vers des ensembles vocaux, des chœurs existant sur Chalon. Pour Thibaut Casters, pour participer à la Maîtrise, il faut beaucoup de curiosité, une envie de découvrir d’autres mondes, de se mettre en spectacle et parfois en danger.

On peut entrer dans la Maîtrise en 6e ou en cours de la scolarité. Pour entrer, les élèves sont auditionnés : un chant et une poésie. Bien sûr l’audition permet d’évaluer la voix, la liaison oreille-voix, la justesse. Mais ce qui compte aussi, c’est comment se comporte l’élève en public, ses compétences scéniques, son comportement, sa stabilité pendant les échanges, son aisance corporelle. Les connaissances musicales ne sont pas obligatoires. Thibaut Casters, directeur artistique et chef de chœur rappelle que c’est un cursus scolaire, que les élèves sont là pour apprendre. Après la 3e, rien n’existe encore au niveau lycée. Les choristes sont orientés, s’ils le souhaitent, vers des ensembles vocaux, des chœurs existant sur Chalon. Pour Thibaut Casters, pour participer à la Maîtrise, il faut beaucoup de curiosité, une envie de découvrir d’autres mondes, de se mettre en spectacle et parfois en danger.

Constance a le même parcours, les mêmes remarques comme sur l’autonomie qu’apporte la Maîtrise. Ce qui est important aussi, c’est de chanter ensemble, à régler sa voix, son volume pour l’harmonie du groupe, apprendre à s’écouter, à partager avec les autres. Le répertoire varié proposé lui plaît bien, même, comme YYY, ce n’est pas forcément ce qu’elle écoute chez elle, du classique au pop…

Constance a le même parcours, les mêmes remarques comme sur l’autonomie qu’apporte la Maîtrise. Ce qui est important aussi, c’est de chanter ensemble, à régler sa voix, son volume pour l’harmonie du groupe, apprendre à s’écouter, à partager avec les autres. Le répertoire varié proposé lui plaît bien, même, comme YYY, ce n’est pas forcément ce qu’elle écoute chez elle, du classique au pop…

6 jeunes Femmes

6 jeunes Femmes

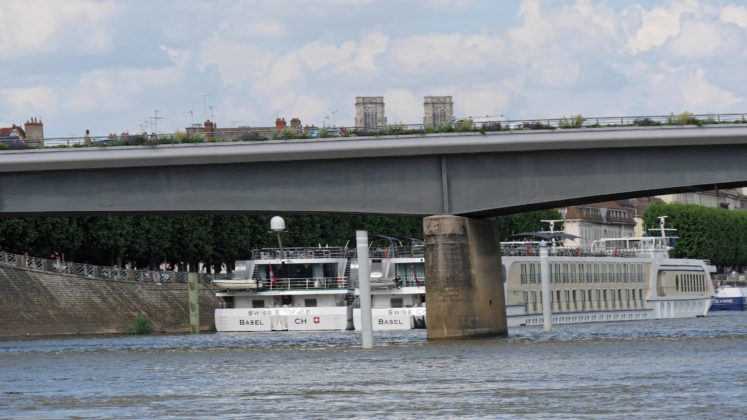

Cette 5ème édition propose à tous visiteurs et plaisanciers, une exposition de bateaux neufs et d’occasions. Des professionnels de la plaisance seront également présents pour présenter leurs services,… .

Cette 5ème édition propose à tous visiteurs et plaisanciers, une exposition de bateaux neufs et d’occasions. Des professionnels de la plaisance seront également présents pour présenter leurs services,… .